‘পাখা হাতে বেহারা অবাক শোভা হেরে,

তুষিতে সাহেব শীধু মাঝে মাঝে ফেরে।’

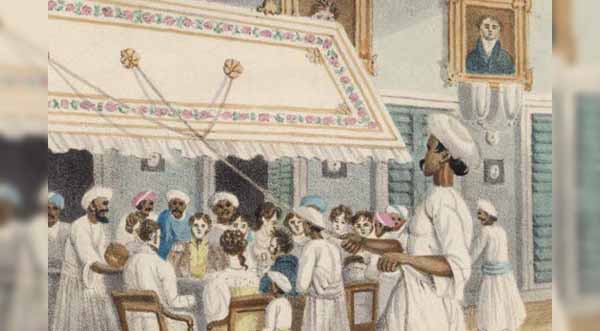

‘সুরধুনী’ কাব্যে লিখছেন দীনবন্ধু মিত্র। অবশ্য বেহারাদের আর দোষ কী? বাবু বাড়ির চালচলন দেখে তারা এমনিতেই তাজ্জব। তার উপর দুর্গাপুজোর সময় তো কথাই নেই। অবশ্য বেহারারাও যে কোনো বেহারা নন। তাঁরা হলেন নতুন যুগের সার্থক অবতার। তাঁদের পোশাকি নাম ‘পাঙ্খাপুলার’। বাবুয়ানার সঙ্গে মানানসই পোশাকে সেজেগুজে শুধু বসে বসে দড়িতে টান দিয়ে যেতেন তাঁরা। আর সেই দড়ির সঙ্গে বাঁধা পাটাতন নড়ে উঠত, নড়ে উঠত পাটাতন থেকে ঝোলানো ঝালর। আর সেই ঠান্ডা হাওয়ায় খানিকটা হলেও স্বস্তি পেতেন বাবুরা, বিবিরা, অথবা বাবুদের বাড়িতে অভ্যাগত সাহেবরা।

উনিশ শতকের কলকাতার দৃশ্য কল্পনা করতে গেলে পাঙ্খাপুলার’-দের বাদ দেওয়ার উপায় নেই। হঠাৎ এসে হঠাৎই হারিয়ে যাওয়া এক জীবিকা। কলকাতা তখন সবে গ্রাম থেকে শহর হয়ে উঠছে। কিন্তু নিজেদের তৈরি শহর নিয়ে ইংরেজ সাহেবরা নিজেরাই ছিলেন অতিষ্ঠ। হবে নাই বা কেন? চারিদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াচ্ছে মশা আর মাছি। খোলা নর্দমার জলে তারা ক্রমশ বেড়ে উঠছে। আর তার সঙ্গে রয়েছে ছাড়পোকা। ঈশ্বরগুপ্ত তো কবিতায় লিখেই ফেললেন, ‘রেতে মশা, দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকেতায় আছি।’ আর মশা-মাছির উৎপাতের সঙ্গেই রয়েছে অসহনীয় গরম। বাঙালিদের অবশ্য এই গরম নিয়ে তেমন সমস্যা ছিল না। তাঁদের চিরসঙ্গী তালপাতার পাখা। নিজেই নিজেকে বাতাস করা যায়। আবার বাড়িতে অভ্যাগত কেউ এলে পরিবারের কেউ না কেউ বাতাস করে যেতেন।

এই তালপাতার পাখার সঙ্গেই ক্রমশ মিশে গেল কলকাতার বাবুয়ানি। বাবুরা নিজেরা বাতাস করেন না। তাঁদের বাতাস করার জন্য রাখা হল বিশেষ কর্মচারী। তাঁদের নাম ‘পাঙ্খাওয়ালা’। বাবু-বিবিদের বাতাস করার রীতি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল সাহেবদের অন্দরমহলেও। কিন্তু পাঙ্খাওয়ালাদের দিয়ে বৈঠকখানায় হাওয়া খাওয়ার আরাম পাওয়া যায়। রাতে ঘুমানোর সময় তো তাদের পাশে রাখা চলে না। তাই শহর কলকাতার উপযুক্ত হয়ে এল এক নতুন যন্ত্র। ছাদের কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো এক কাঠের পাটাতন। তার সঙ্গে ঝোলানো এক বিরাট ঝালর। সেই ঝালরের মধ্যে আবার নানারকম জরি, মুক্তার কাজ। কাঠের পাটাতনটিও মুড়ে ফেলা হত ক্যানভাস দিয়ে। আর এই পাটাতনের সঙ্গে লাগানো দড়িটি চলে যেত ঘরের বাইরে। সেখানে বসে বসে দড়ি টানত পাঙ্খাওয়ালা।

একটানা চার ঘণ্টা দড়ি টানত একজন। আবার তার সময় পেরিয়ে গেলে আরেকজন এসে বসত। মাঝে মাঝে পাঙ্খাওয়ালা ঘুমে ঢুলে পড়লে সাহেব ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠতেন, ‘পুল! পুল!’ পরে ঘণ্টার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। ঘুমের মধ্যে চিৎকার না করে ঘণ্টার দড়ি টেনেই পাঙ্খাপুলারকে জাগিয়ে দিতেন সাহেব। সাহেব বাড়ি থেকে এই পাখা এসে গেল বাবুদের বাড়িতেও। শুরুটা শোভাবাজারের রাজবাড়ি থেকেই। মহারাজা নবকৃষ্ণ দেববাহাদুরের বাড়ির দুর্গাপুজো দেখতে আসবেন লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংসের মতো সাহেবরা। তাঁদের জন্যই এই পাখার আগমন। ক্রমে বাবুয়ানির অঙ্গ হয়ে উঠল টানা-পাখা।

বিষয়টা আজকে দেখতে যতই নিন্দনীয় মনে হোক, সেদিন কিন্তু অনেকেই একে কর্মসংস্থানের একটা রাস্তা বলে মনে করেছিলেন। বাবুদের বাড়িতে পাখা টানার বেতন নেহাৎ কম ছিল না। মাসে ৫-৬ টাকা। তবে কেবল গ্রীষ্মের সময়টুকু কাজ থাকত, এই যা। ১৮৭০ সালে সুলভ সমাচার পত্রিকায় প্রকাশিত এক চিঠিতে এক ব্যক্তি অনুরোধ জানিয়েছিলেন, বাবুরা যেন পাঙ্খাপুলারের কাজে অন্ধদের নিয়োগ করেন। তাহলে গ্রীষ্মের চড়া রোদে তাঁদের ভিক্ষা করে ফিরতে হয় না। আর পাখা টানার কাজ তাঁরা ভালোই করতে পারবেন। তবে এই চিঠির অনুরোধ বাবুরা রেখেছিলেন কিনা, তা জানা যায় না। বাড়ির পাশাপাশি রেলওয়ে স্টেশনেও টানা পাখার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু রেলস্টেশনের পাঙ্খাপুলারদের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগে বিরক্ত হয়ে রেল প্রশাসন যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহারের রাস্তা খুঁজছিল।

পাঙ্খাপুলারদের জীবিকা শেষ হয়ে আসতে কিন্তু বেশি সময় লাগেনি। ১৮৫৬ সালে ডিপেনিং সাহেব পাঙ্খাপুলার যন্ত্র তৈরি করলেন, এবং পেটেন্টেরও ব্যবস্থা করলেন। কলকাতায় নতুন চালু হওয়া কলের জলের স্রোতে নিজেই চলত এই যন্ত্র। এরপর কেরোসিন হিটারের তৈরি পাঙ্খাপুলার যন্ত্রও এসে গিয়েছে। বিশ শতকের আগেই এসে গিয়েছে বৈদ্যুতিক পাখাও। হঠাৎ এসে হঠাৎই হারিয়ে গেলেন পাঙ্খাপুলাররা। শুধু একটা সময়ের মাপকাঠি হয়ে থেকে গেলেন ইতিহাসে।

তথ্যসূত্রঃ সেকালের কলকাতায় পাঙ্খাওয়ালা, হরিপদ ভৌমিক, কলকাতা পুরশ্রী

Powered by Froala Editor