সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার জিনেদিন জিদানকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে তার প্রিয় ফুটবলার কে, তাহলে একটাই উত্তর আসে। এনজো ফ্রান্সেসকোলি। এমনকি জিদানের বড়ো ছেলের নামও তিনি তার গুরুর সঙ্গে মিলিয়ে এনজো রেখেছেন। অথচ আমরা অনেকেই জানি না যে, কে এই এনজো ফ্রান্সেসকোলি। ফ্রান্সেসকোলি একজন উরুগুয়ান ফুটবলার। অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। আট ও নয়ের দশকে উরুগুয়ের জাতীয় দলে খেলেছেন। এছাড়া ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন ক্লাবেও খেলেছেন। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯০ সাল সময়কালে ফ্রান্সের ‘আরসি প্যারিস’ ও ‘অলিম্পিক মার্সেইয়’-এর হয়ে খেলতেন।

আর এই সময়েই ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে জিদান ফ্রান্সে তার কৈশোরকাল কাটাচ্ছিলেন। মাঠে বসে ফরাসি লিগের খেলা দেখতে দেখতে তিনি এনজোর প্রেমে পড়েন এবং তাঁর মত করে ফুটবলটা খেলবেন বলে মনঃস্থির করেন। মাঝমাঠে একধরণের দৃষ্টিনন্দন স্টাইলিশ ফুটবল, সূক্ষ্ম ড্রিবল করতে করতে গোলের দিকে এগিয়ে যাওয়া, ডিফেন্স চেরা পাস, দর্শনীয় গোল করা ইত্যাদি যে জিনিসগুলি অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার হিসেবে আমরা জিদানের মধ্যে দেখেছিলাম, সেগুলি জিদান শিখেছিলেন এজনোর থেকে। সেই সময় মারাদোনা, জিকো, প্লাতিনিদের গ্ল্যামারের সামনে এনজো ফ্রান্সেসকোলির নাম অনেকটাই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। আমরা তাঁর খোঁজ পাইনি। অথচ এঁদের বাদ দিয়ে এনজোর মধ্যেই কিশোর জিদান খুঁজে পেয়েছিলেন তার স্বপ্নের নায়ককে।

ঠিক এভাবেই বাঙালির সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক আর মৃণাল সেন চর্চায় অনেকটাই ঢাকা পড়ে গেছে পরিচালক তপন সিংহের নাম। অথচ তাঁর ছবি তৈরির স্টাইলটা ঠিকভাবে অনুসরণ করলে বাংলা ছবির অনেক উপকার হত বলে আমার ধারণা। কিন্তু ইন্টেলেকচুয়াল হওয়ার বাসনায় সেটা করা হয়নি। ফলে সর্বনাশ যা হওয়ার সেটাই হয়েছে। এটা সহ বিভিন্ন কারণে বাংলা সিনেমা ধ্বংস হওয়ার দিকেই এগোচ্ছিল। করোনা সেটাকে ত্বরান্বিত করে দিয়েছে। টিকিয়ে রাখাটাই দায়।

তপন সিংহ মহাশয়কে বাংলা তথা ভারতীয় ছবির একটা বিশেষ ঘরানার জনক বলা যায়। সেটা হল ‘মিডল অব দ্য রোড’ ঘরানা। তাঁর ছবিতে শিল্প আর জনপ্রিয় ঘরানার সিনেমার একটা আশ্চর্য মিশেল ঘটেছিল। একটা সুন্দর গল্পকে সুন্দরতর চিত্রনাট্যে সাজিয়ে সুন্দরতম ভাবে চলচ্চিত্রায়িত করার যে ধারা ওঁর ছবিতে দেখা যায়, ভারতবর্ষের খুব কম পরিচালক এতটা নিখুঁতভাবে সেটা করতে পেরেছেন। প্রায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের কেরিয়ারে তিনি চল্লিশটার মতো ছবি বানিয়েছিলেন। ওঁর প্রথম দুটি ছবি ‘অঙ্কুশ(১৯৫৪)’, ‘উপহার(১৯৫৫)’ বাণিজ্যিক ভাবে ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯৫৬ সালে ‘টনসিল’ নামক একটা ছবি বানান। তারপর থেকে ওঁকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। একই সাথে দেশে বিদেশের প্রচুর পুরস্কার ও বাণিজ্যিক সাফল্য তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর চতুর্থ ছবি ‘কাবুলিওয়ালা’ বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছিল। এছাড়া ছবিটি একইসঙ্গে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ছবি ও শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি হিসেবে জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছিল। তবে ১৯৬১ সালে বানানো তাঁর নবম ছবি ‘ঝিন্দের বন্দী’ থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি বানিয়েছিলেন। শিল্পকর্ম হিসেবে প্রতিটি ছবিই ভারতীয় সিনেমার মাইলফলক হওয়ার দাবি রাখে। কিন্তু হায়! কী আশ্চর্য নীরবতা। এর একটা কারণ হয়তো এই যে, তিনি বামপন্থী ছিলেন না। তাঁর নিজের লেখাতেই “সত্যি বলতে, গোষ্ঠীবদ্ধ লড়াইয়ের প্রতি আমার কোনও দিনও আস্থা ছিল না; আজও নেই। এই লড়াই হয়তো সহজে জেতা যায়, কিন্তু পরে মানুষে মানুষে মতান্তর হয়, মতান্তর পরিণত হয় কলহে। ফলে লড়াইয়ের অন্তর্নিহিত আদর্শ বোধও হারিয়ে যায়। দেশে কিংবা বিদেশে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয়। অনেকে হয়তো আমার সঙ্গে একমত হবেন না, পাল্টা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দেখাবেন; তাতে ব্যক্তির গরিমা, সাহস, সততা সম্পর্কে আমার ধারণা পালটাবে না।”

তিনি বরাবরই তাঁর ছবিতে একা মানুষের লড়াইকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন। ১৯৯৪ সালে পরিচালনা জীবনের সায়াহ্নে এসে তিনি যখন 'অন্তর্ধান' আর ‘হুইল চেয়ার’ ছবিগুলি বানাচ্ছেন তখনও এর থেকে চ্যুত হননি। এদিকে বাঙালির ডিএনএ-তে বামপন্থা। ফলে তাতে তপন সিংহ সেভাবে স্থান পায়নি। একথা ঠিক যে সিনেমা সহ বিভিন্ন শিল্পে বামপন্থীদের প্রচুর অবদান আছে। সের্গেই আইজেনস্টাইন, পুদভকিন, দভচ্যাঙ্কো প্রভৃতি দিকপাল পরিচালকদের কথা আমরা ভুলে যাব কীভাবে? বামপন্থী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এঁরা দুই-এর দশকে রাশিয়া তথা বিশ্ব চলচ্চিত্রের গতিপথই পাল্টে দিয়েছিলেন। নতুন ভাষার জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু শিল্প মানেই সেটাকে বামপন্থী আদর্শের হতে হবে এরকম কোনো মানে নেই। আইজেনস্টাইন তাঁর নিজের লেখাতেই সিনেমার স্বাতন্ত্র্য অস্তিত্বের কথা লিখে গেছেন বহুবার। আমরা মানিনি। এছাড়া আমরা একধরণের ‘হাই ব্রাও’ শিল্পকেই গুরুত্বপূর্ণ শিল্প বলে মনে করে এসেছি। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ তারপর সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন ইত্যাদি। এই ‘হাই ব্রাও’ সংস্কৃতিতে আমরা তপন সিংহকে স্থান দিতে পারিনি। তিনি জিনিয়াস ছিলেন না। সবাইকে হতেও হয় না। কিন্তু তিনি ছিলেন মাস্টার ফিল্ম মেকার। কিন্তু ওঁকে নিছক একজন গল্প বলিয়ে হিসেবে মনে করা হয়েছে। চলচ্চিত্র শিক্ষক হিসেবে মনে করা হয়নি।

গল্প উনি বলতেন ঠিকই। সেই সময় বাংলা ছবিতে এটাই মন দিয়ে প্র্যাকটিস করা হত। উনি ছাড়াও অজয় কর, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, অসিত সেন, অগ্রদূত গোষ্ঠী, যাত্রিক গোষ্ঠীর প্রভৃতি পরিচালকরা ছবির পর ছবি জুড়ে পর্দায় একটা নিখুঁত আখ্যানকে দর্শকের সামনে তুলে ধরার কাজে এক্সপার্টাইজ অর্জন করেছিলেন। ওঁরা বিশ্বাস করতেন যে বাঙালি দর্শক আসলে গল্পই দেখতে চায়। হাজার বছর ধরে শুধু গল্প শোনার আশাতেই বাঙালি বসে আছে। সেই বিশ্বাস থেকেই ওঁরা ছবি বানাতেন। এই ব্যাপারটা ওনারা হলিউড থেকে রপ্ত করেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে নিজস্বতাও ছিল। বাঙালিয়ানা ছিল পুরদমে। এর মধ্যে যে এক্সপেরিমেন্ট ছিল না তাও নয়। প্রচুর ছিল। কিন্তু এক্সপেরিমেন্টের ধারণাটাই বাঙালি দর্শক, সমঝদারদের কাছে পরিষ্কার নয়। এ প্রসঙ্গে তপন সিংহর ‘গল্প হলেও সত্যি(১৯৬৬)’ ছবিটার কথা বিশেষ ভাবে বলতে হয়। এই ছবিটা আমরা কম বেশি দেখেছি। তবে ওঁর আরও দুটি ছবির কথা বলা দরকার যেগুলো আমার মতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির মধ্যে জায়গা করে নিতে পারে। ‘জতুগৃহ(১৯৬৪)’ আর ‘হাটে বাজারে(১৯৬৭)’। ওঁর ছবিতে শহর কলকাতা, মফস্বল আর পল্লি গ্রাম ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গার গল্প দেখা যেত। নতুন নতুন যায়গা, সিনেমার ভাষায় যেটাকে স্পেস বলে সেটা এক্সপ্লোর করতে উনি খুবই পছন্দ করতেন। ‘জতুগৃহ’, ‘গল্প হলেও সত্যি’, ‘আপনজন(১৯৬৮)’প্রভৃতি ছবিতে আমরা শহর কলকাতার বিভিন্ন রূপ আমরা দেখতে পেয়েছি। আবার একই সাথে ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা(১৯৬২) ছবিতে দেখতে পেয়েছি পল্লীবাংলার রূপ। ‘ঝিন্দের বন্দী’ ছবিতে রাজস্থান, ‘নির্জন সৈকতে(১৯৬৩)’ ছবিতে উনি উড়িষ্যাকে এক্সপ্লোর করেছিলেন। আবার ‘সাগিনা মাহাতো(১৯৭০)’ ছবিতে উত্তরবঙ্গকে। অধিকাংশটাই স্টুডিওর বাইরে বাস্তব লোকেশনে শুট করা। এই পিরিয়ডটায় ভদ্রলোক সোনা ফলিয়েছিলেন। হয়ে উঠেছিলেন লক্ষ্মী আর সরস্বতীর বরপুত্র। একজন ফিল্মমেকার কিছুতেই লক্ষ্মীকে অস্বীকার করতে পারেন না। কারণ এতে প্রযোজকের প্রচুর টাকা লগ্নি করা থাকে। শিল্পীর স্বাধীনতা উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে সেই টাকাটা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যও যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হয়। সিনেমা শুধুমাত্র আপন খেয়ালখুশি চরিতার্থ করার জায়গা নয়।

আরও পড়ুন

’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তথ্যচিত্র, পরিচালনায় ঋত্বিক ঘটক; দেখুন সেই দুষ্প্রাপ্য দলিল

তপন সিংহের জন্ম ও বেড়ে ওঠা ভাগলপুরে। আর কর্মক্ষেত্র কলকাতা। ফলে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের দুটি প্রকৃতি ও দুধরণের মানুষকে নীবির ভাবে দেখার এই অভিজ্ঞতা পরিচালক হিসেবে ওঁকে সমৃদ্ধ করেছিল। এই জন্যই ওঁর ছবিতে সবকিছুই এত জীবন্ত। আমাদের এখনকার বাংলা ছবিতে এই জিনিসটারই সবথেকে অভাব দেখা যায়। পুরোটাই কলকাতা কেন্দ্রিক। আর গ্রাম হলে তার শুটিং হয় শান্তিনিকেতন বা পলতার কিছু টিপিকাল শুটিং স্পটে। আর চিত্রনাট্য যারা লেখেন তাদের আসল গ্রাম দেখার চোখ নেই। মানুষ চেনার মন নেই। ফলে নতুন নতুন জায়গার, নতুন নতুন মানুষদের নিটোল গল্প ছবিতে দেখতে পাওয়া যায় না। ঘেঁটে যাওয়া জাতির এসব বকচ্ছপ ছবি দর্শক দেখেও না। সেমিনার করে, ওয়েবিনার করে আর প্রেস কনফারেন্স করে মুখে বলে গল্পটার মাহাত্ম্য বোঝানোর চেষ্টা করতে হয়। যেটা বাস্তবে নেই। তপন সিংহদের এসব করতে হত না।

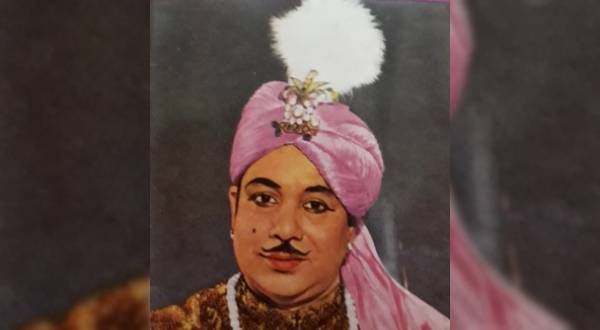

সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের ছোটোগল্প অবলম্বনে ‘জতুগৃহ’ ছবিটা তৈরি হয়েছিল। মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন উত্তম কুমার ও অরুন্ধতী দেবী। স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক জীবনের জটিলতার গল্পের মাধ্যমে নগরকেন্দ্রিক আধুনিক সভ্যতার এক করুণ গাঁথা তিনি তৈরি করেছিলেন। পরবর্তীকালে গুলজার সাহেব এই একই গল্প নিয়ে ‘ইজাজত(১৯৮৮)’ ছবিটি তৈরি করেছিলেন। এর আগেও তপন সিংহর ‘আপনজন’ ছবিটা নিয়ে গুলজার ‘মেরে আপনে(১৯৭১)’ ছবিটি তৈরি করেছিলেন। এটিই ছিল গুলজারের প্রথম ছবি। গুলজার প্রকৃত অর্থেই জিদান হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমরা বাঙালিরা পারলাম না। বনফুলের গল্প অবলম্বনে তাঁর ‘হাটে বাজারে’ ছবিটা আদিবাসী অধ্যুষিত বীরভূমের মালভূমি এলাকার এক মফস্বল শহরের গল্প। ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে অশোক কুমার। ছবির ওপেনিং দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই যে বড়োলোকের এক বখাটে ছেলে (অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়) জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া চালিয়ে এক আদিবাশী রমণীকে তাড়া করছে এবং ঝোপের আড়ালে নিয়ে গিয়ে তাকে ধর্ষণ করছে। সেখানে থেকে ক্যামেরা বাম দিকে প্যান করতে করতে জঙ্গল পেরিয়ে দূরের রাস্তায় একটি গাড়িকে ধরে। তারপর ক্যামেরা গাড়ির ভেতরে ঢোকে। অশোককুমার-কে আমরা দেখতে পাই। দেখা যায় যে গাড়ির পেছনের কাঁচে ক্রস সাইন। অর্থাৎ তিনি একজন ডাক্তার। অবহ সঙ্গীতের মুড পালটে গিয়ে আশার সুর বাজতে থাকে। আমরা বুঝতে পারি পরবর্তীকালে এই জঙ্গলের রাজত্বে এই একা মানুষটাই হয়ে উঠবে সমাজের রক্ষক। কোনো সংলাপ নেই। কয়েকটা শট, কয়েকটা কাট, আবহ সঙ্গীতের এই ঝটিকা পরিবর্তন মিলিয়ে মাত্র ২ মিনিটের একটা দৃশ্য আমাদের বুঝিয়ে দেয়, কী দেখার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে বলা হচ্ছে। এটাই সিনেমার ভাষা। যে ভাষা মানুষে হাসায় কাঁদায় তারপর শেষে হয়তো আবার হাসায়। যেটা শিখতে পারলে আমরা বর্তে যেতাম। সিনেমা হলগুলো মাছি তাড়াত না।

(মতামত লেখকের ব্যক্তিগত)

Powered by Froala Editor

আরও পড়ুন

চাকরির ইন্টারভিউ ছেড়ে তপন সিংহের কাছে ছুটলেন স্বরূপ, তৈরি হল ‘আপনজন’