১৯১৩ সাল। তখন ভারতে চলছে ব্রিটিশ শাসন। রাজদণ্ড থেকে ইতিহাস, সব জায়গাতে উড়ছে ইউনিয়ন জ্যাক। এই সময়ই সরকারি দফতরে একটি বিশেষ পদ খালি হল। বেশ ভারিক্কি নাম, ‘গভর্নমেন্ট এপিগ্রাফিস্ট’। আবেদনকারী ছিলেন বেশ কয়েকজন, ছিলেন এক বাঙালি যুবকও। আর্কিওলজিকাল সার্ভের সঙ্গে ছোটো থেকেই যুক্ত তিনি। দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক মহলেও বিশেষ পরিচিত। কিন্তু এই চাকরি তিনি পাননি। জন মার্শাল খারিজ করে দেন সেই আবেদন। যুক্তি ছিল, বাঙালি যুবকটি সেরকম যোগ্য নয়। বিমর্ষ হয়ে ফিরতে হয়েছিল তাঁকে।

তারপর একইরকম ঘটনা ঘটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানকার একটি বিশেষ অধ্যাপকের পদ হল ‘কারমাইকেল চেয়ার’। সম্মানীয় তো বটেই! বাঙালি যুবকটি খুব করে চেয়েছিলেন সেটি পেতে। তাঁর এত ইতিহাসের প্রতি ভালোবাসা, প্রত্নতত্ত্বের নেশা; যোগ্যতায় কি তিনি পাবেন না? স্বয়ং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভরসা রেখেছিলেন এই যুবকটির ওপর। কিন্তু, সে গুড়ে বালি। এবারেও তিনি মনোনীত হলেন না। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের এই বিশেষ পদটি পেলেন ডি আর ভাণ্ডারকর। নিজের কলেজে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন বাঙালি যুবকটি। অবশ্য তখনও তিনি জানতেন না, জীবনে কী অপেক্ষা করে আছে। প্রাচীন ভারতের এক নতুন ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটির উন্মোচন হবে তাঁর হাত ধরে। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য তখন মাটির নিচে অপেক্ষা করে আছে ‘মহেঞ্জোদাড়ো’!

নিজের কাজে ছিলেন অসম্ভব দক্ষ। সেই সঙ্গে ছিল মেধা ও বুদ্ধি। প্রত্নদ্রব্য সংগ্রহ যেন নেশায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল রাখালদাসের। কিন্তু কাজের জীবনের শুরু থেকেই নানা ঝড় চলে আসে। জন মার্শালের বিশাল কড়াকড়ি ছিল বাজেট নিয়ে। প্রত্যেক মিউজিয়ামের জন্য বরাদ্দ ছিল তিন হাজার টাকা। তার থেকেও বড়ো বিষয়, প্রতিবার প্রত্ন সামগ্রী তাঁকে দেখিয়ে নিয়ে যেতে হত। তার কারণও ছিল অবশ্য। যদি জাল কিছু থাকত, মার্শালের অভিজ্ঞ চোখ তা ফাঁকি দিতে পারত না।

যাই হোক, ১৯১২ সালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় খবর পান, তিব্বতের এক বৌদ্ধ লামার কাছে সহস্র বুদ্ধের একটি ছবি আছে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে কিনতে চাইলেন তিনি। মার্শালকেও বললেন। মার্শালের বক্তব্য, ছবিটা তাঁর কাছে পাঠানো হোক। তিনি সবুজ সংকেত দিলে তবেই টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু রাখালদাস সেটা না করে, আগে থেকেই অগ্রিম সাড়ে তিনশো টাকা দিয়ে দিলেন। মার্শাল তিরস্কার করলে তাঁর সোজা উত্তর ছিল, বাজেটের টাকা সময়মতো ব্যবহৃত না হলে ফেরত চলে যেত। তাই অগ্রিম দিয়ে রেখেছেন তিনি। যখন যেটা ঠিক বলে মনে করতেন, যেটা ওই পরিস্থিতিতে উচিত বলে মনে করতেন সেটাই করতেন। এর জন্য অন্যদের বিরাগভাজনও হতেন তিনি।

এবার চলে আসবে আসল মঞ্চটি। কিন্তু একটু গৌরচন্দ্রিকা করা দরকার। ডি আর ভাণ্ডারকর নিজেও মহেঞ্জোদাড়োতে গিয়েছিলেন। তখনও কিছুই আবিষ্কৃত হয়নি, ধু ধু মাঠ। কিছু টুকরো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আছে। সেসব দেখে তাঁর ধারণা হল, এগুলো খুব বেশি নয়; বড়ো জোর দুশো বছরের পুরনো হবে। এদিকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও শুনলেন ওই জায়গার কথা। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যে ওপর মহলের প্রায় সবার সঙ্গেই ঝামেলা! ১৯২২ সালে প্রিন্স অফ ওয়েলস মিউজিয়ামের অবৈতনিক কিউরেটরের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন তিনি। অন্যান্য কাজে তাঁর বেতনবৃদ্ধিও বন্ধ হয়ে গেল। ততদিনে অবশ্য তিনি চলে এসেছেন সিন্ধু প্রদেশে। একবার দেখতে হবে এই জায়গাকে।

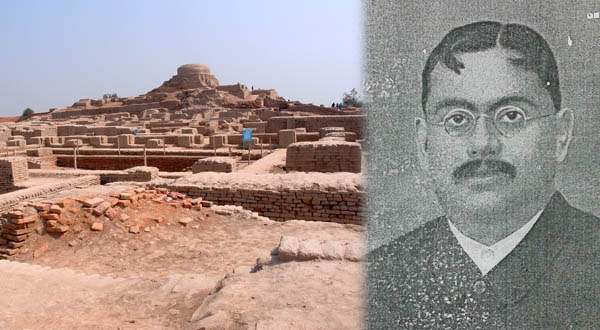

মহেঞ্জোদাড়োতে পা দিয়ে, খানিক পর্যবেক্ষণের পর তাঁর অভিজ্ঞ চোখ বুঝল, এখানে যা আছে তা কিছুতেই দুশো বছরের হতেই পারে না। বহু পুরনো এখানকার সভ্যতা, বুদ্ধেরও আগেকার। মাটির তলাতেও নিশ্চিত লুকিয়ে আছে আরও সব ‘আশ্চর্য’। সেই শুরু, আস্তে আস্তে সামনে এল ভারত তথা পৃথিবীর বিস্ময়ের! উঠে এল মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা। ইতিহাসে আরও একটি নতুন সভ্যতা যোগ হল, ‘সিন্ধু সভ্যতা’। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলে কী হত, তা বলা যায় না। অবশ্য আরও একজনের নাম নিতে হয় এখানে। দয়ারাম সাহানি। রাখালদাসের সঙ্গে চিরকালের জন্য জুড়ে গেছে যে নামটি। দুজনে মিলে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন সেখানে। যার ফল, আজ আমাদের সামনে।

অবশ্য মোট তিন-চারবার সিন্ধু প্রদেশে গিয়েছিলেন রাখালদাস। প্রত্যেকবারই কিছু কিছু নতুন জিনিস খুঁজে বের করেন। ১৯২০ সালে মহেঞ্জোদাড়ো নিয়ে প্রথম লেখা বের হয় আর্কিওলজিকাল সার্ভের রিপোর্টে। তারপর থেকে সেই লেখা বাড়তেই থাকে। অবশেষে, ১৯২২ এর শেষের দিকে তাঁর শেষ অভিযানে তিনি চিহ্নিত করেন বেশ কিছু ঢিবি। কিছু খনন করেন নিজে, বাকিদের খবর আর্কিওলজিকাল সার্ভেকে জানান। সেখানেই খননকাজে মেলে বেশ কিছু সিলমোহর। হরপ্পার সঙ্গে মিল খুঁজে পান রাখালদাস। অথচ দুটো জায়গার দূরত্ব তো অনেকটা। তাহলে এখানে একসময় বড়ো কোনো জায়গা ছিল? বড়ো সভ্যতা ছিল? যার অংশ ছিল এই দুটো জায়গা? দুইয়ে দুইয়ে চার হতে সময় লাগেনি বেশি। সিন্ধুর বালির স্তর ও ‘মৃতের স্তূপ’ সরিয়ে সামনে আসে প্রাচীন যুগান্তকারী সভ্যতার কথা।

এই কাজের সময়ও নানা অভিযোগ তোলা হয় তাঁর বিরুদ্ধে। কেন এতবার কাজে বাধা সৃষ্টি করা হয়? শুধু কি রাখালদাসেরই দোষ ছিল, নাকি পেছনে ছিল আরও অনেক কিছু? এদিকে অসুস্থও হয়ে পড়েন তিনি। ১৯২৪ সালে আর্কিওলজিকাল সার্ভে প্রথম জনসমক্ষে সিন্ধু সভ্যতার কথা ঘোষণা করে। খবরের কাগজে এই খবর ফলাও করে বেরোয়। সেইসঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকায় আরও একটি খবর বেরোয়। রাখালদাসকে পরবর্তী অভিযানগুলো থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, এরই প্রতিবাদ করা হয়েছিল। সংবাদের বিপক্ষে রাখালদাস চিঠি লিখলেও, সহজে মানেননি কেউ। বরং আবারও তাঁকে আঘাত সহ্য করতে হয়।

এদিকে শরীর ভেঙে যাচ্ছে ক্রমশ। ১৯২৬-এ চাকরি থেকে সম্পূর্ণ অবসর নেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারক একপ্রকার নীরবেই সরে যান কাজ থেকে। কেউ কিছু বলেওনি। অনেকের মতে, তাঁকে ইচ্ছা করেই অবসর নেওয়ানো হয়েছিল। নইলে মার্শালের পর তাঁকেই ডাইরেক্টর জেনারেল করতে হত। একজন ভারতীয় ওই পদে বসবে, তা নাকি মানতে পারেননি অনেকেই। অন্তত এমনটাই বলতেন রাখালদাসের ঘনিষ্ঠরা। যাই হোক, দুই বছর পর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগও দেন। কিন্তু শরীর আর টানেনি। ১৯৩০-এই অকালে চলে যান ভারতের ইতিহাসের অবিসংবাদী এই ব্যক্তি।

ঋণ – প্রত্নতথ্য, প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

Powered by Froala Editor