“কবি দিনের বেলায় আমার স্বামীকে খানিকক্ষণ না দেখতে পেলেই ঠাট্টা করে বলতেন, “ঐরে আবার অঙ্ক কষতে বসেছে। আজ আর তাহ’লে তোমার কোথাও বেরোন হবে না।” তারপরই হেসে বলতেন, “জানো, ঐ জায়গায় ও আমাকে বেজায় হারিয়ে দিয়েছে। দিনরাত খাতার উপর ঝুঁকে প’ড়ে ও যখন অঙ্ক কষে, দেখে ভারি হিংসে হয়, আর নিজের ’পরে রাগ ধরে ছেলেবেলায় ইস্কুল পালিয়েছিলাম বলে। তা না হলে দেখতে আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী কাণ্ড করত।”

“প্রশান্তর মোটা মোটা অঙ্কের বইগুলো যখন দেখি তখন ভাবি ঐ একটি রাজ্যে শুধু আমার প্রবেশ করা হোল না। আর সবই তো কিছু কিছু করলুম; এমনকি এই শেষ বয়সে নন্দলালের সঙ্গে পাল্লা দিতেও ভয় পেলুম না, শুধু তোমার কর্তৃপক্ষের সঙ্গেই আমার কম্পিটিশনের রাস্তা বন্ধ। অনেক সময় ভাবি এখনও আরম্ভ করলে যদি হত তো একবার চেষ্টা করে দেখতুম; কিন্তু আর হয় না – বড্ড দেরি হয়ে গেছে; কাজেই বাধ্য হয়ে ওর কাছে মাথা হেঁট করে থাকি।... সত্যিই আমার দুঃখ আছে সায়েন্স পড়িনি ব’লে, বিশেষ ক’রে ম্যাথমেটিক্সটা।”

“তুমি দেখো সাংখ্যিক ভারি খুসি হয় এইসব কথা বললে – জানে কিনা ওই জায়গায় আমার জিত, কারণ আমার লেখা ও প’ড়ে উপভোগ করতে পারে কিন্তু ও যে সারাদিন কী করছে আমার বোঝবার উপায় নেই।”

“সার্টিফিকেটের জ্বালায় আর নামকরণের জ্বালায় পেরে উঠিনে। যত লোকের নাম দিয়েছি আজ পর্যন্ত, প্রশান্তকে বলতে হবে তার স্ট্যাটিস্টিক্স করে দেখবে তার মধ্যে কে কী হয়েছে, ক'টা খুনী ক'টা বা চোর ডাকাত, আর আশীর্বাদেরও একটা হিসেব নেওয়া দরকার। তাহলে আশীর্বাদের যে কী মূল্য হাতে হাতে তার একটা প্রমাণ হয়ে যায়।”

“রানী, মীরুর কাছে শুনলুম কাল রাত্রে নাকি আমাদের স্ট্যাটিস্টিশিয়ান সকলকে খুব হাসিয়েছে টেবিলে? এটা তো একটা নতুন খবর। ও আবার লোককে হাসাতে জানে? আমাদের তো ধারণা যে সাংখ্যিক কেবলি অঙ্ক কষে, আর তুমি হাসাও আর হাসো।”

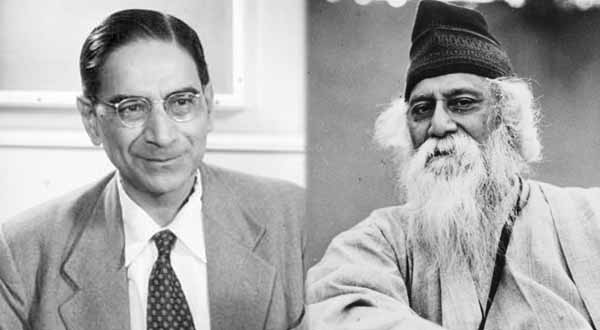

বোঝাই যাচ্ছে, কথাগুলোর বক্তা স্বয়ং রবিঠাকুর। আর যাঁর সম্পর্কে এই কথাগুলো বলা, তিনি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। যাঁকে কখনও সাংখ্যিক, কখনও স্ট্যাটিস্টিশিয়ান, কখনও অধ্যাপক, কখনও বৈজ্ঞানিক – এমন নানা নামের সম্বোধনে মুড়ে রেখেছিলেন আজীবন। চারটি উক্তিই করেছেন প্রশান্তর স্ত্রী নির্মলকুমারীকে উদ্দেশ করে, যাঁর ডাকনাম ছিল রানী (রবীন্দ্রনাথ বলতেন, হয়-রানী, কারণ, স্বামী বিরাট বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক)। শুধু চতুর্থ উক্তিটির শ্রোতা ছিলেন মৈত্রেয়ী দেবী।

প্রথম তিনটি বক্তব্যের দিকে চোখ রাখা যাক। এই তিনটি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ১৯২৮ সালে, দক্ষিণ ভারতে ছুটি কাটাতে গিয়ে। আসলে, রথীন্দ্রনাথ-প্রতিমা, অর্থাৎ, ছেলে-বৌমার সঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল লন্ডনে। কিন্তু শরীর তেমন ভালো যাচ্ছিল না, অত লম্বা জাহাজ-যাত্রার ধকল নিতে পারবেন কিনা, সংশয় ছিল। তাই প্রশান্ত-রানীকে বললেন, তোমরাও সঙ্গে চলো, গরমের ছুটি কাটিয়ে আসতে পারবে। প্রথমে মাদ্রাজের আদেয়ারে অ্যানি বেসান্টের বাড়িতে কিছুদিন কাটানো, তারপর মাদ্রাজের তীব্র গরম থেকে রেহাই পেতে উটির কাছে নীলগিরি পাহাড়ের কোলে অপরূপ কুনুরে পিঠাপুরমের মহারাজার ‘সামার প্যালেসে’ কাটিয়েছিলেন। তারপর, একদিনের জন্য পণ্ডিচেরি ঘুরে সিংহলে কিছুদিন থেকে ব্যাঙ্গালোরে গিয়েছিলেন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তথা কবির বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বাড়িতে কিছুদিন কাটিয়ে আসতে। গোটা যাত্রাপথেই সঙ্গী ছিলেন মহলানবিশ-দম্পতি, আর সিংহল অবধি সঙ্গে ছিলেন চার্লস অ্যান্ড্রুজ এবং শান্তিনিকেতন সিংহলী শিক্ষক আরিয়াম। এই সফরেই ‘যোগাযোগ’ আর ‘শেষের কবিতা’-র মতো দুটো সম্পূর্ণ ভিন্নমেরুর দুই উপন্যাস শেষ করেন। ‘শেষের কবিতা’-র শুরু ও শেষ তো এই সফরের মধ্যেই। রানীর জোরাজুরিতে একটা শোনানো গল্প থেকে লিখতে বসেন কুনুরে, তারপর সেই কাব্যোপোম উপন্যাস শেষ হয় ব্যাঙ্গালোরে ব্রজেন্দ্র শীলের বাড়িতে। সেসবের বর্ণনা রানী লিপিবদ্ধ করেছেন ‘কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে’ বইতে। উপরিউক্ত তিনখানি বক্তব্যই কুনুরে বলেছিলেন প্রশান্ত সম্পর্কে।

রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান কতখানি উৎসাহী ছিলেন, সেকথা নতুন করে বলার কিছু নেই। প্লাঁসেৎ নিয়ে আগ্রহ ছিল অবশ্যই, কিন্তু তা কেবল মরণোত্তর জগতের প্রতি কৌতূহল থেকেই। তা বাদ দিলে, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সৌরজগত, গ্রহাণুপুঞ্জ নিয়ে তাঁর আগ্রহ ও তদনুরূপ সহজতর ব্যাখ্যা – ‘বিশ্ব পরিচয়’ শুধু বুঝি পৃথিবীর পরিচয় নয়, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহামানবের মানস পরিচয়টিও বহন করে। অভিব্যক্তিবাদ নিয়ে ‘জগৎ-পীড়া’ প্রবন্ধে তিনি যে সুন্দর ব্যাখ্যাটি দিয়েছিলেন – “বিশাল জগতের প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে অভিব্যক্তির চেষ্টা অনবরত কার্য্য করিতেছে।… জগৎকে জানাও যা একটি তৃণকে জানাও তাই, জগতের প্রত্যেক পরমাণুই এক একটি জগৎ।” দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ভূতত্ত্ব নিয়ে তাঁর আগ্রহের পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে লেখা ‘শেষ কথা’ গল্পে। নায়ক নবীনমাধব ভূতত্ত্ববিদ, নায়িকা দৃঢ়মনা অচিরাকে নিজের কাজ সম্পর্কে বলে – “পৃথিবীর ছেঁড়া স্তর থেকে তার বিপ্লবের ইতিহাস বের করা আমাদের কাজ।” নিজে ভূতত্ত্বের ছাত্র হওয়ার সূত্রে বলতে পারি, এই বিষয় নিয়ে এত প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা আমাদের কাছে বিরল। ডাক্তারি বিষয়ের চর্চা তো ছিলই জীবনের শেষ পর্ব অবধি। আর এসবের উর্ধ্বে, ‘চেতনার রঙে পান্না’-র সবুজ হয়ে ওঠার যে গভীর অনুসন্ধানবোধ, সেই ব্যাখ্যার বীজমন্ত্র বিজ্ঞান ছাড়া আর কোথায়?

অঙ্কের বিষয়টা নিয়ে সেভাবে কখনও মাথা ঘামানো হয়নি বলে তাঁর আক্ষেপ। শেষজীবনে এসে ‘নন্দলালের সঙ্গে পাল্লা’ দিচ্ছেন, অর্থাৎ ছবি আঁকার পর্ব চলছে। স্নেহাস্পদ প্রশান্তর বিষয় নিয়ে তাঁর প্রবল আগ্রহ, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ৬৭ বছর বয়সে এসে অঙ্কের রহস্য-সাগরে ডুব দিতে মন চাইছে, কিন্তু বুঝছেন, সে বড় জটিল অলি-গলির আন্তর্জাল। অতএব, ও থাক। পুত্রসম প্রশান্তের কাছে ‘মাথা হেঁট’ করতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারছেন, তাঁর সীমা আছে। সকলের দ্বারা সবকিছু সম্ভব হয় না। বৈজ্ঞানিক নিয়মেই সম্ভব নয়। তিনি শুধু সাহিত্যের নানা দিক নিয়েই ভ্রমণ করেননি, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সমস্ত বিষয় নিয়েই চলতে পেরেছিলেন, প্রবল ব্যতিক্রমীদের একজন হতে পেরেছিলেন। কিন্তু, সেই তিনিও সংযত হচ্ছেন এই জায়গায় এসে। এখানেই বুঝি তাঁর মহাসমুদ্র-ব্যাপী সাহিত্যসৃষ্টির বিস্ময় রহস্যের কিছুটা হলেও সমাধান হয় – তাঁর মন ছিল বৈজ্ঞানিকের।

এবার যাঁর সম্পর্কে বলা, তাঁর দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। প্রথম লাইনেই স্পষ্ট যে, এই মানুষটিও তাঁর নিজস্ব জগতের সাধনায় মগ্ন থাকেন চিরটা ক্ষণ। বস্তুত, ‘ভারতীয় রাশিবিজ্ঞানের জনক’ বলা হয় যে মানুষটিকে, রাশিবিজ্ঞানে তাঁর এসে পড়াটাও আকস্মিক। বলা হয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে, এই অবস্থায় যখন বিলেত থেকে ডিগ্রির শিক্ষা শেষ করে দেশে ফিরবেন, তখন জাহাজ ছাড়তে দেরি করল। মাঝের সময়টিতে চলে গেলেন কিংস কলেজের লাইব্রেরিতে। এই কিংস কলেজেও পড়ার পিছনে একটি ট্রেন মিসের ঘটনা ছিল। যাইহোক, লাইব্রেরি থেকেই কিনেছিলেন ‘বায়োমেট্রিকা’-র সেট। বিলেতের রাশিবিজ্ঞান গবেষণার মুখপত্র বলা চলে। ফেরার জাহাজ থেকে কলকাতার কিছুদিন, সেই বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতে থাকতেই ভারতীয় রাশিবিজ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচিত হল।

প্রেসিডেন্সিতে পদার্থবিদ্যা পড়াতে এসে সেখানেই গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা, সেখান থেকেই আইএসআইয়ের পথচলা, ১৯৪৬-এর দাঙ্গাবিধ্বস্ত দিল্লির লালকেল্লায় আশ্রয় নেওয়া সংখ্যালঘু মানুষের সংখ্যা নির্ধারণে নুনের হিসাব দেখে বার করার পদ্ধতি (যদিও কাজটি করেছিলেন প্রশান্তচন্দ্রের দুই সহকারী বিজ্ঞানী), এসব তো অনেকেরই জানা। আমরা বরং রবীন্দ্রনাথের উক্তির পারম্পর্যে তাঁর কাজের দিকে খানিক দৃকপাত করি।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, প্রশান্ত তাঁর লেখা পড়ে উপভোগ করেন। কিন্তু শুধু কি একজন পাঠকের মতো উপভোগেই তাঁর মতো অত বড় বৈজ্ঞানিকের কর্ম সারা? এখানেই বরং তুলে দেওয়া যাক আরও দুটি উদ্ধৃতি, পরপর –

“মনে আছে, আপনার সেই ‘লিপিকা’র সময়কালের কথা? তার আগে শরীর খুব খারাপ। জালিয়ানওয়ালাবাগের ব্যাপার নিয়ে খুব কষ্ট পাচ্ছেন। আমি একদিন পেনেটির বাগানে নিয়ে গেলাম। সেখানেও ভালো লাগল না। ক’দিন কিরকম ক’রে কাটল। তারপর যেদিন নাইটহুড ছাড়ার চিঠি পাঠিয়ে দিলেন সেইদিন থেকে নিশ্চিন্ত। সকালবেলা আমি চিঠিখানা নিয়ে গেলাম, আর বিকেলে দেখি আপনি তেতলার ঘরে চ’লে গিয়েছেন। ঘরে ঢুকতেই একখানা ছোট্টো খাতা আমার হাতে দিয়ে বললেন, ‘এই নাও আর একটা লেখা’। দেখি – ‘বাপ শ্মশান হতে ফিরে এসেছে’ ঐটে লিখেছেন। এইটাই ‘লিপিকা’র প্রথম লেখা, তারপর ক’দিনের মধ্যেই হুড়মুড় করে সমস্ত ক’রে সমস্ত বইখানা লেখা হয়ে গেলো। তারপরে একবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে একদিন সারারাত জেগে আপনার খাতাখানা থেকে প্রায় সমস্তটাই আমি কপি ক’রে নিয়ে এসেছিলাম।”

“বেশ মনে আছে, দিনের পর দিন ‘লিপিকা’ লিখেছি; কোথায় গেছে জালিয়ানওয়ালাবাগ, কোথায় গেছে পলিটিক্স; আমার আর কিছুই মনে নেই, সারারাত কেবল লেখার মধ্যেই ডুবে রয়েছি। ভাষা কী? একেবারে নতুন রূপ নিয়েছে। আশ্চর্য! কোথা থেকে এল ওরকম ভাষা? আমি অনেকবার দেখেছি কোনো কিছু একটা নিয়ে মনটা বড় বেশি নাড়া খেলেই আমার লেখা বেরোয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কিছু না একটা করতে পারি ততক্ষণ কষ্ট পাই। তারপর নিজের কর্তব্য চুকিয়ে দিলেই ব্যাস; একেবারে লেখার মধ্যে দৌড় দেয় মন। তখন মর্মান্তিক দুঃখের কারণগুলোও একেবারে মরীচিকা হয়ে মিলিয়ে যায়। এইটেই আমার পালাবার রাস্তা। প্রশান্ত আবার সেই ‘লিপিকা’র খাতাখানা একবার বোলপুর এসে সারারাত জেগে ব’সে একরাত্রের মধ্যে কপি ক’রে নিল। আমি যা যা কাটাকুটি করেছিলুম ও তাও সমস্ত খুঁটিয়ে উদ্ধার ক’রে নিয়েছে। পরে সব গবেষণা করবে, প্রথমে যেটা লিখেছিলুম সেই কথাটাই ভালো ছিল না শেষে যেটা বসিয়েছি সেইটেই ভালো; এই সব কত কী! সায়েন্টিস্ট কি না। একেই বলে তথ্য সংগ্রহ করা।”

প্রথম উদ্ধৃতিটি, বলা বাহুল্য প্রশান্তর নিজেরই। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথের অস্থিরতা, দেশের দুই বড় নেতা মহাত্মা গান্ধী এবং চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে কী করা উচিত, সেই বিষয়ে পরামর্শ করতে গিয়ে আশাহত হওয়া, অবশেষে উপায়ান্তর না পেয়ে রাজ-প্রদত্ত উপাধি ফিরিয়ে দিয়ে চরম ব্যঙ্গ, সমস্তই তরুণ প্রশান্ত দেখেছিলেন খুব কাছ থেকে। তিনি ‘লিপিকা’র যে গদ্যটির কথা উল্লেখ করলেন, সেখানে অল্প প্রমাদ রয়ে গেছে। আসলে লাইনটি ছিল – “শ্মশান হতে বাপ ফিরে এল।/তখন সাত বছরের ছেলেটি – গা খোলা, গলায় সোনার তাবিজ – একলা গলির উপরকার জানলার ধারে।” গদ্যটির নাম ‘প্রশ্ন’।

এই তথ্যের তেমন প্রয়োজন ছিল না। শুধু পার্শ্বচরিত্র হিসেবে রাখলাম। দ্বিতীয় উদ্ধৃতি কবি করেছেন জীবনের অন্তিম সময়ে। শেষবারের মতো অসুস্থ হয়ে তিনি তখন শয্যাগত। আমরা বরং, শেষ অংশটির দিকে একবার তাকাই। ‘…যা যা কাটাকুটি করেছি ও তাও সমস্ত খুঁটিয়ে উদ্ধার ক’রে নিয়েছে। পরে সব গবেষণা করবে, প্রথমে যেটা লিখেছিলুম সেই কথাটাই ভালো ছিল না শেষে যেটা বসিয়েছি সেইটেই ভালো; …সায়েন্টিস্ট কি না।…” এই খুঁটিয়ে দেখার চোখ একজন বিজ্ঞানসাধকের থাকবে, একথা তেমন অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কবি প্রথমে যা লিখছেন, সেটি ভালো নাকি পরে যেটা কেটে লিখেছেন, সেটি ভালো, এই নিয়ে মগ্ন গবেষণা করবেন, এই গুণ তো গভীর সাহিত্যবোধ না থাকলে সম্ভব নয়। আর এই সাহিত্য কোনও বাজার-জনপ্রিয় সাহিত্যিকের নয়, মানুষটির নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর লেখা নিয়ে গভীর গবেষণা করবেন একজন ছাব্বিশ বছরের তরুণ বিজ্ঞানের ছাত্র (প্রশান্তচন্দ্রের জন্ম ১৮৯৩, সেই হিসাবে ১৯১৯ সালে তাঁর বয়স ছাব্বিশ), এবং কবি স্বয়ং সেই গুণকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিচ্ছেন অর্থে ধরে নিতে হয়, প্রশান্তচন্দ্রের সাহিত্য-রস এবং সাহিত্য-জ্ঞান নিয়েই আলাদাভাবে গবেষণার প্রয়োজন আছে।

আরও একটি উদ্ধৃতির উল্লেখ এখানে করতে হয়। এ ঘটনাটিও কুনুরে, প্রশান্তর মুখেই। বিজ্ঞানসাধনা, অধ্যাপনা ছাড়া প্রশান্তচন্দ্র কবির সমস্ত লেখা পত্র-পত্রিকা থেকে খুঁজে বার করার কাজও করেছেন। “আমি পুরনো পত্রিকা সব ঘেঁটে আপনার লেখা যখন সংগ্রহ করছিলুম সেই সময় এটা আমার চোখে পড়ে। অনেক প্রবন্ধে ও গল্পে আপনার নাম না থাকলেও আমি ইন্টারনাল এভিডেন্স থেকে আপনার লেখা উদ্ধার করার চেষ্টা করছিলুম ব’লে আমার বুঝতে বাকি ছিল না যে, সমরবাবুর নামে ছাপা হ’লেও ওটা আপনারই লেখা। পরে আমি ঐ গল্প এবং আরো অনেক অনামা প্রবন্ধের নিচে আপনাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছিলুম।”

সমরবাবু অর্থাৎ, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের মাঝের ভাই। যে গল্পটির কথা এখানে হচ্ছে, সেটির নাম ‘পোষ্যপুত্র’। ঠাকুরবাড়িতে খামখেয়ালি নামে যে ক্লাব ছিল, সেখানে সমরেন্দ্রকে গল্প লিখতে বলা হলে তিনি বেশ মুস্কিলে পড়েন। শরণাপন্ন হন ‘রবিকা’র। রবীন্দ্রনাথ সমরকে গল্প লিখতে বলে, আশ্বাস দেন, তিনি ঠিক করে দেবেন। ঠিক করে যেটা দাঁড়ায়, তা রবীন্দ্রনাথেরই লেখা। ছাপা হয়েছিল যদিও সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামেই। রবীন্দ্রনাথের এ স্বভাব অজানা নয়। ‘বিশ্ব পরিচয়’-এর নেপথ্যেও এমনই কাহিনি ছিল। অন্য লেখকটির কথা ভাবলে, এ কাজ অনৈতিকই। নেহাত রবীন্দ্রনাথ বলে তিনি কলম চালাতে পারেন হয়তো, এমনই ব্যাপার। নয়তো অন্য কারোর লেখাকে বদলে দেওয়ার অধিকার নৈতিকভাবে তাঁর থাকতে পারে না। সেইখানেই প্রশান্ত তাঁকে বেকায়দায় ফেলেছিল। কবি প্রশান্তের এই উদ্ধৃতির উত্তরে বলেছিলেন – “অনেক লেখা নিয়ে তুমি আমাকে একদিন জেরা করেছিলে।”

কারণ, প্রশান্ত গবেষক। গবেষককে হতে হবে সত্যানুসন্ধানী। তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে গবেষণা নয়, গবেষণা করতে করতে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা।

এবার আমরা একদম শুরুর চতুর্থ উক্তিটির দিকে যদি তাকাই। রবীন্দ্রনাথের কাছে সেসময়ে বহু দম্পতিই আসতেন সদ্যোজাত সন্তানের নামকরণের জন্য। পরবর্তীকালে সেইসব শিশুদের অনেকে নিজেরাই হয়ে উঠেছেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে দিকপাল। এই উক্তিটি মংপুতে বসে করা। বিভিন্ন পণ্যের সার্টিফিকেট আর শিশুদের নামকরণ করতে করতে তিনি যে ক্লান্তবোধ করেন, এটা পরিষ্কার। তারপরেই প্রশান্তর উল্লেখ। যাদের নামকরণ করেছেন আর আশীর্বাদ করেছেন, তাদের মধ্যে ক’জন চোর-ডাকাত-খুনে তৈরি হল, সেই হিসাব নিতে তাঁর প্রশান্তকে দরকার। খুবই হালকা কৌতূকের মেজাজে বলা। তেমন কিছু না ভেবেই। কিন্তু আমরা যদি একটু বাস্তবিক রূপে দেখি, তাহলে বিজ্ঞানের পরিভাষায় এটাকে বলা হবে, বিগ ডেটা নিয়ে কাজ।

আজকের ইন্টারনেটের যুগে বিগ ডেটার কাজ অনেক সহজতর (সঙ্গে জটিলতরও) হয়েছে। দুই এবং তিনের দশকে কিন্তু ভারতে বসে স্বয়ং প্রশান্তচন্দ্র সীমিত ক্ষমতায় প্রায়-নির্ভুল কিছু বিগ ডেটা নিয়ে কাজ করেছিলেন। ১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যার প্রেক্ষিতে গত পঞ্চাশ বছরের বৃষ্টিপাতের ও বন্যার পরিসংখ্যা নিয়ে কাজ করেন। তার চারবছর পরে ওড়িশাতে বন্যা হলে, সেখানকার গত ষাট বছরের তথ্য নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা চালান, যা পরবর্তীকালে হীরাকুঁদ বাঁধ তৈরিতে কার্যকরী হয়। তিনের দশকে বাংলার পাট উৎপাদন নিয়ে তিনি যে কাজ করেছিলেন, তা নিখুঁত ছিল তো বটেই, আরও উল্লেখযোগ্য যা, ৮২ লক্ষ টাকার এই কাজটি তিনি করে দিয়েছিলেন মাত্র ৮ লক্ষ ব্যয়ে। ৮২ লক্ষ টাকা খরচে যে ফলাফল আসে, তাঁর নিখুঁত গবেষণায় সেই ফলাফল হয় আরও অর্থকরী। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়ে ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভের অংশ হিসেবে নির্ণয় করেন, দুর্ভিক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা।

কবি প্রশান্তর কাজের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন, একইসঙ্গে কুর্নিশ করেছেন তাঁর অসামান্য বৈজ্ঞানিক মেধাকে। দু’জনের মধ্যেই জারিত ছিল প্রাচীন ভারতীয় দর্শন। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর জীবনশিক্ষায় আয়ত করেছেন উপনিষদকে, প্রশান্তচন্দ্র সংখ্যার ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন অমরকোষ, অথর্ববেদের প্রসঙ্গ। দুই বৈজ্ঞানিক মনের মিলন ঘটেছিল গত দশকের শুরুতে। অনুসন্ধিৎসা, সত্যের অন্বেষণ, সর্বোপরি মানব-কল্যাণ, দুজনেই ভেবেছেন দুজনের মতো করে। সমস্ত লক্ষ্যের সঙ্গেই যুক্ত থেকেছে বিজ্ঞান।

অদ্ভুতভাবে, সেই দেশে আজ হঠাৎ, সমস্ত কিছুর একত্র অভাব। গত দীর্ঘ সময় ধরে গভীরতার ধারকাছ দিয়েও না যাওয়া স্বঘোষিত বিশেষজ্ঞরা নষ্ট করেছেন গবেষণার পরিসরটিকে। ফলত, নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার বৃত্তি বন্ধ হয়। থমকে যায় ইতিহাস-নির্মাণের কাজ।

রবীন্দ্রনাথ, প্রশান্তচন্দ্র, আরও যাঁরা, তাঁদের সমাধি-ফলক চেপে বসে মাটিতে, গোটা এক জাতির ধংসস্তূপের পাঁজরে, হাড় ভাঙে, ক্রমশ…

তথ্যঋণ –

‘কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে’, নির্মলকুমারী মহলানবিশ।

‘বাইশে শ্রাবণ’, নির্মলকুমারী মহলানবিশ।

‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’, মৈত্রেয়ী দেবী।

‘বিবিধ প্রসঙ্গ’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

‘গল্পগুচ্ছ’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

‘লিপিকা’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

‘দেরিতে ছাড়া জাহাজে চেপে ভারতে এল রাশিবিজ্ঞান’, অতনু বিশ্বাস, প্রকাশিত – আনন্দবাজার পত্রিকা।

Powered by Froala Editor