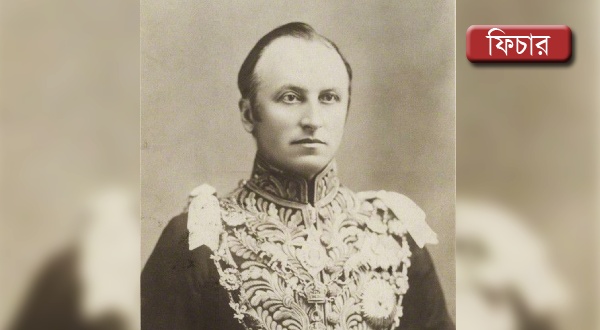

ইংল্যান্ড থেকে একটি জাহাজ সবেমাত্র কলকাতায় এসে ভিড়েছে। সেখান থেকে নেমে এলেন এক ব্রিটিশ সাহেব; ফর্সা, মাথার চুল পাতলা, ঈষৎ টাক দেখা যাচ্ছে। চোখে মুখে ফুটে বেরোচ্ছে আভিজাত্য, বংশগৌরব। জাহাজের দিকে বাড়িয়ে দিলেন হাত। এবার নামলেন এক মেমসাহেব। স্ত্রী-ই হবেন হয়তো। দুজনে মিলে বিপুল অভ্যর্থনা সঙ্গে নিয়ে মূল শহরের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। মেম তো অবাক হয়ে দেখছেন ‘নেটিভ’দের আচার আচরণ। ব্রিটিশ সাহেবটির কাছে এসব আশ্চর্যের কিছুই না। এর আগেও ভারতের অলিতে গলিতে ঘুরে বেরিয়েছেন তিনি। তিন-তিনটে বছর ফরেন আন্ডার সেক্রেটারি ছিলেন। সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রীর বদান্যতায় তিনি আজ এই দেশের ভাইসরয় হয়ে ফিরে এসেছেন। সালটা ১৮৯৯। আজ তিনি সর্বেসর্বা। আরেকবার চোখ খুলে কলকাতাকে দেখলেন জর্জ নাথানিয়েল কার্জন। ঠোঁটের কোণে ঈষৎ ব্যঙ্গের ইঙ্গিত। এই নেটিভদের কী করে ‘শিক্ষিত’ করে তুলতে হবে তা তিনি ভালোভাবেই জানেন। সেইজন্যই তো তিনি ‘লর্ড কার্জন’…

ভারত তো বটেই, বাংলার ইতিহাসও এই নামটি কখনও ভুলতে পারবে না। ছুরি দিয়ে কেটে ফালাফালা করে দেওয়ার যে যন্ত্রণা, সেই রাস্তা তো ইনিই দেখিয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন কি ভুলতে পারবে ১৯০৫ সাল? বাংলা কি ভুলতে পারবে? প্রশাসনিক কাজে সুবিধা হবে, এই অছিলায় বাংলার বুকের ওপর দিয়ে ছুরি চালানোর পরিকল্পনাটি করেছিলেন এই বড়লাট! ‘নেটিভ’দের প্রতিবাদকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনতেন না লর্ড কার্জন। তাঁর মতে, ইংরেজ শাসন ভারতের জন্য ভালো দিন নিয়েই আসবে। তাঁরা শিক্ষিত হবে। যতদিন না সেই কাজ সম্পন্ন হবে, ততদিন তাঁর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে কোনো ভারতীয়ই বসার সুযোগ পাবে না…

কথায় বলে, দোষে-গুণে মানুষ। ইতিহাসের পাতা যতবার খোলা হয়েছে, ততবারই লর্ড কার্জনের তাসের একটা পিঠই দেখেছি আমরা। আচ্ছা, ভাইসরয় হিসেবে স্রেফ বঙ্গভঙ্গ নিয়েই মেতেছিলেন কার্জন? আর কি কিছুই করেননি? প্রকৃত ইতিহাস কী বলছে, সেই দিকে একটু তাকানো যাক। লর্ড কার্জনের ভাবনা, বঙ্গভঙ্গের পেছনে তাঁর রাজনীতি, ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ নীতির পথপ্রদর্শক— এসব কিছুকে অস্বীকার করতে পারি না আমরা। কিন্তু সেই পরত সরে গেলেই উঠে আসবে আরও কিছু খসে পড়া পাতা। সেখান থেকেই উঠে আসেন এক অন্য, কীর্তিমান কার্জন…

লর্ড কার্জনই হোক, বা ইতিহাস-সহ অন্য বিষয় নিয়ে কোনো দুরূহ গবেষণা, বা ধরুন পুরনো দিনের খবরের কাগজের কোনো বিশেষ অংশ— এসব করতে গেলে শহরের অনেক মানুষেরই নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল হল ন্যাশনাল লাইব্রেরি। শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশ; শুধু ফ্যান আর পাতা ওলটানোর শব্দ। গবেষক ও বইপ্রেমীদের স্বর্গ। যদি বলা হয়, লর্ড কার্জন নামক মানুষটি বড়লাট হিসেবে না আসলে এই কাজটাই হত না, তাহলে কি খুব বাড়িয়ে বলা হবে? একেবারেই নয়। একটা সময় এই বিশাল সাদা বাড়িটির মালিক ছিলেন মীরজাফর, পরবর্তীকালে হেস্টিংস; এবং ধীরে ধীরে সেটাই পরিণত হয় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে। মূল্যবান সব বই, পুঁথি ইত্যাদিতে ভরা এক স্বর্ণখনি। কিন্তু প্রথমদিকে কেবলমাত্র ব্রিটিশ সরকারের পদস্থ আমলারা এখানে ঢুকতে পারতেন। সাধারণ মানুষদের সেই অধিকার ছিল না। ভাইসরয় হিসেবে আসার পর এই জিনিসটা লক্ষ্য করেছিলেন কার্জন। নিজে অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি, অভিজাত পরিবারে বেড়ে উঠেছেন; সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে না পড়লে যে কিছুই হবে না! এই ব্যাপারটা প্রতিটা পদক্ষেপে মনে করেছিলেন। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, অর্থাৎ আজকের ন্যশনাল লাইব্রেরিকে সবার জন্য খুলে দিলেন তিনি। যেন খুলে দিলেন একটা নতুন দিগন্ত…

ভাইসরয় হওয়ার আগেও ভারতে বেশ কয়েকবার এসেছেন কার্জন। তিনবছর টানা থেকেছেন এখানে। সেইসময় এই দেশটির সম্পর্কে বেশ কিছু জিনিস চোখে পড়ে তাঁর। এখানকার প্রতিটা কোণায় যেন ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের টুকরো। যেন স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে সভ্যতা; নতুন রথের চাকা এসে পুরনো মাটিকে বসিয়ে দেয়। তার সামান্য অংশই সামনে উঠে আসে আমাদের। কিন্তু মাটির ভেতরে যে ইতিহাসের বিরাট মানচিত্র পড়ে আছে, তার কথা কেউ জানবে না? ভারতে প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা ও খননকাজের হদিশ করলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়ল এক বিরাট কালো ছবি। তাহলে কি আগের ভাইসরয়রা কিছুই করেননি? ভারতের মতো ঐতিহাসিক দেশের ইতিহাসকে না বাঁচালে যে প্রভূত মুশকিল!

ভাগ্যিস ভেবেছিলেন কার্জন সাহেব। তাই ১৮৯৯ সালে ভাইসরয় হওয়ার পরই নতুন উদ্যোগ নিতে শুরু করলেন। সামনেই আসছে নতুন শতাব্দী। আর তার সামনেই এক অন্য ভারতকে হাজির করাবেন তিনি। আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার পরিস্থিতি তিনি দেখেছেন। এবার একে ঢেলে সাজানো উচিত। ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে এলেন তরুণ প্রত্নতাত্ত্বিক জন মার্শালকে। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব গবেষণার ছবিটাই গেল বদলে। নতুন করে আবিষ্কার হতে লাগল একের পর এক জায়গার। সমস্ত কিছুর ডকুমেন্টেশন করতে লাগলেন কার্জন। মাটির নিচ থেকে উঠে এল মহেঞ্জোদারো, সাঁচি, হরপ্পার মতো ঐতিহাসিক স্থান। ইতিহাস নিয়ে বড়লাটের খুব আগ্রহ! কলকাতার রাস্তা দিয়ে যখন যান, বাতাসের ভেতরেই যেন অনুভব করেন সেই গন্ধ। কারা যেন মাটি থেকে উঠে আসতে চাইছে, আমাদের সামনে আসতে চাইছে। সাহায্য চাইছে সবার…

আরও পড়ুন

ব্রিটিশ হামলা থেকে স্বাধীন দ্বীপের দাবি – এর আগেও বহুবার আক্রান্ত হয়েছে মার্কিন ‘ক্যাপিটল’

কার্জন চোখ মেললেন। দেখলেন, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রমরমার পাশেই কোনারকে বালির আড়ালে চাপা পড়ে আছে আরেক মন্দির। সামনে বেরিয়ে এল বিখ্যাত সূর্য মন্দির। রথের চাকা সেই যে চলতে শুরু করল, আজও থামেনি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরি করে কেবল ব্রিটিশের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখলেন না; মেমোরিয়ালের মিউজিয়ামের মধ্যে পুরনো কলকাতার ছবি, মানচিত্র, শিল্পীদের ছবি, বই— কি না রাখলেন সেখানে। নিজে দায়িত্ব নিয়ে তাজমহলের সংস্কার করলেন, ভেতরে লাগালেন বাহারি ঝাড়লন্ঠন। অনেকদিন ধরেই শুনেছেন, কলকাতার জিপিও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানেই নাকি পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম নিঃশ্বাস নিত। রীতিমতো গবেষণা করে সীমানা বের করেন তিনি। আজও যখন জিপিও’র বিশাল ছায়া সেই বিশেষ সীমানা-নির্ধারক চিহ্নের ওপর পড়ে, কোথাও গিয়ে শিউরে ওঠে শহরের কঙ্কাল।

ভারত-বিদ্বেষী তিনি, বাঙালিদের মনোবল ভাঙতে তাঁদের আলাদা করতে চেয়েছিলেন। সেটা ইতিহাস স্বীকৃত সত্যিও বটে। কিন্তু কেবলই কি তাই? ইতিহাসকে সংরক্ষণ না করলে আগামী প্রজন্ম কী করে জানবে আমাদের কথা? নিজের জন্মস্থান ইংল্যান্ডে দেখেছেন, বিখ্যাত মানুষদের বাসস্থানগুলো সংরক্ষণ ও মেরামত করে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে রাখা হয়। আচ্ছা, এমনটা ভারতে করলে হয় না! রাতারাতি একটা সভা ডাকলেন লর্ড কার্জন। ইংরেজরা তো বটেই, তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত হলেন দেশীয় রাজা, জমিদাররা। তাঁদের এলাকায় যতগুলো বিখ্যাত ও ঐতিহাসিক বাড়ি আছে, তার একটা তালিকা করতে হবে। যতটা সম্ভব খবর তৈরি করা দরকার। তারপর সেগুলোর সংরক্ষণের কাজ শুরু হবে। কার্জন নিজেও অবশ্য থেমে থাকেননি। সমস্ত পরীক্ষা করে প্রথম দফায় গোটা দেশের ১৩৬টি বাড়িকে সংরক্ষিত করার উদ্যোগ নিলেন। শুধু বাংলাতেই ৩৩টি বাড়ি! সেখানে কেবল ইংরেজ ভাইসরয় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই জায়গা পাননি, আছেন এই বাংলার মানুষরাও। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের বাসস্থানও যত্ন নিয়ে সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন লর্ড কার্জন। এর আগে এমন কাজ আর কেউ করেননি।

অদ্ভুত ছিলেন জর্জ নাথানিয়েল কার্জন। তাঁকে দেখলে কোথাও একজন রক্তমাংসের মানুষই সামনে উঠে আসে। যার জামায় লেগে আছে বঙ্গভঙ্গের কালো দাগ, অন্যদিকে এতসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একটা কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, কর্মসংস্কৃতি। ঘুষ নয়, বরং নিয়ম মেনে, কাজের জন্য কাজ করা। এই ছবিটা খুব কমই দেখতে পাওয়া যায় আজকাল। ভাইসরয় হিসেবে আসার পর কার্জনও দেখতে পাননি। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে নিলেন ব্যবস্থা। নিজের আভিজাত্য ও অহংপূর্ণ চোখ দিয়ে দেশটাকে দেখেছিলেন তিনি। ব্রিটিশ প্রশাসনের ‘সোনার হাঁস’ এই ভারতবর্ষ; তার তো ঠিকঠাক যত্ন নিতে হবে! কিন্তু শেষলগ্নে এসে তরীটি ডোবালেন নিজেই। ১৯০৫-এর ১৮ নভেম্বর যখন ভাইসরয়ের দায়িত্ব ছেড়ে ইংল্যান্ডের জাহাজ ধরলেন, তখন কি একবারের জন্যও কলকাতার দিকে ফিরে তাকাননি? তাকাননি কোনারকের সূর্য মন্দিরের দিকে? বলতে গিয়েও হয়ত অনেক কিছু বলতে পারেননি লর্ড কার্জন। তাসের দুইপিঠ নিয়েই চলে গেলেন সাগরের ওপারে, কলঙ্কের তাজ পরে…

আরও পড়ুন

তীর-ধনুক নিয়েই ব্রিটিশ সেনাদের সঙ্গে ১৪ বছর লড়াই, ইতিহাসে উপেক্ষিত তিলকা মাঝি

তথ্যসূত্র-

‘সাবেক কলকাতার ইতিকথা’/ জলধর মল্লিক

Powered by Froala Editor