একজন কবি ১১টি কবিতা লিখলেন, পুস্তিকাকারে প্রকাশ করলেন নিজেই। ঠিক পরের মাসেই এল সেই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ। এবার ১৩টি কবিতা। প্রথম সংস্করণের দু-একটি কবিতা বাদ গেল, যোগ হল নতুন কয়েকটি। পরের মাসে আবার নতুন সংস্করণ—তৃতীয়। এবার মোট কবিতা-সংখ্যা ৪৬। সংযোজিত হয়েছে প্রচুর, আগের ১৩টির থেকে বাদও গেছে কিছু-কিছু। ইংরাজি তারিখ দেখলে, ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ নভেম্বরের মধ্যে তিনটি সংস্করণ। প্রত্যেকটিরই প্রকাশক কবি স্বয়ং।

দু-মাস আট দিনে তিনটি সংস্করণ—কেন? প্রকাশ পাওয়ামাত্রই ফুরিয়ে যাচ্ছিল কি? তার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বরং বলা যায়, কবি নিজেই সম্পাদিত করতে-করতে চলেছেন একটি বই। যেমন-যেমন লেখা হচ্ছে, সেইমতো কলেবর বাড়িয়ে চলেছেন সদ্যপ্রকাশিত বইয়ের। একটি বই প্রকাশ পেলেই ইতি নয়, তা এক বহমান পদ্ধতি। যতক্ষণ-না ‘সম্পূর্ণ’ হচ্ছে, শান্তি নেই।

এসব ১৯৬৪ সালের ঘটনা। এর আগেও এমন কীর্তি ঘটিয়েছেন এই কবি, ১৯৬১-৬২ সালে। সেবার কবিতা সংযোজনের পাশাপাশি, বদলেছে বইয়ের নামও। ‘গায়ত্রীকে’ থেকে শুরু, তারপর ‘ফিরে এসো চাকা’, ‘আমার ঈশ্বরীকে’ হয়ে, ১৯৭০ সালে ‘ফিরে এসো চাকা’-য় স্থিতি। ১৯৬৪ সালের বইটির নাম কিন্তু বদলায়নি, থেকে গেছে একই—‘ঈশ্বরীর’, শুধু, প্রতি সংস্করণে বেড়েছে কবিতার সংখ্যা।

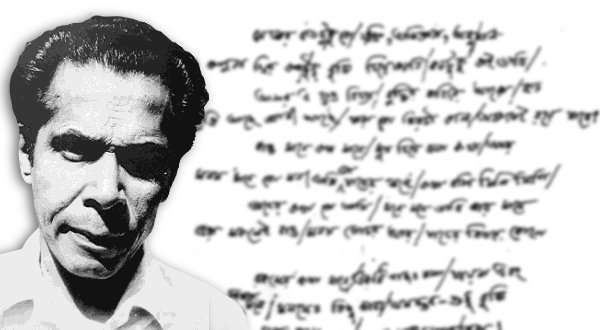

কবির নাম এতক্ষণে বুঝে গেছেন সকলেই। বিনয় মজুমদার। তথাকথিত ‘মানসিক ভারসাম্যহীনতা’ ততদিনে গ্রাস করেছে তাঁকে। কবির ব্যক্তিগত জীবনে প্রবেশের ইচ্ছা নেই। শুধুমাত্র তাঁর কবিতা, কবিতাকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত ও টীকা-টিপ্পনীর দিকে নজর দিলে প্রশ্ন জাগে, ‘মানসিক ভারসাম্যহীনতা’-র মানদণ্ড ঠিক কী? চারপাশের প্রচলিত রীতি-রেওয়াজের থেকে ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত ও আচরণ? অথচ একজন কবির মূল ভারসাম্য হতে পারে সেটিই। দীর্ঘদিন ধরে চলে-আসা নিয়মের ভাঙচুরকে ভারসাম্যহীনতার আলোকে দেখতে নারাজ আমি। বরং সেটিকে বিনয়ের ‘ইনভেনশন’ হিসেবে ভাবলে, নতুন পথ খুলে যায়।

আরও পড়ুন

বিনয় মজুমদার, মৃতদেহ ও একটি খাম

একই কবিতা-বইয়ের কলেবর বারংবার বাড়িয়ে তোলা, মাত্র দু-মাসের ভেতর—একে কেউ কবির অস্থিরতা বলতেই পারেন। আমি বলব, সেইসঙ্গে অতৃপ্তিও। কিছুতেই সন্তুষ্ট না হওয়া। সেইসঙ্গে, কলেবর-বৃদ্ধির তাড়াও কি গ্রাস করছিল কবিকে? দেখা যাচ্ছে, ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম তেইশ দিনে ৩২টি ‘গ্রন্থভুক্তিযোগ্য’ কবিতা লিখেছেন বিনয়; সম্ভবত তারপরই বই প্রেসে পাঠানো ও ২৫ নভেম্বর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ। অক্ষরবৃত্তে বিনয়ের পারদর্শিতা সন্দেহাতীত; যে-কোনো বিষয়কেই অক্ষরবৃত্তের ছাঁচে ফেলে কবিতাবয়ব গড়ে তোলার ঈর্ষনীয় ক্ষমতা আয়ত্ত করেছিলেন তিনি। কিন্তু ওই অক্টোবর মাসে, এত-সংখ্যক কবিতা লিখতে গিয়ে কি তাঁর বক্তব্যে ঘাটতি পড়েছিল? ‘ঈশ্বরীর’-এর শেষের দিকের কবিতাগুলির সীমাবদ্ধতা সে-প্রশ্ন জাগাতে বাধ্য।

আরও পড়ুন

বইটি ‘বান্ধবীকেন্দ্রিক’, বারবার নাম বদলেছেন বিনয় মজুমদার

সে-বিতর্ক বরং থাক। একটি বইয়ের কবিতা অন্য বইয়ে অন্তর্ভুক্তির উদাহরণ বিরল হলেও দুর্লভ নয়। ১৯৬৪ সালে উৎপলকুমার বসু-র ‘পুরী সিরিজ’ প্রকাশিত হয়; তার ১৪ বছর পরে ১৯৭৮-এ পরিবর্ধিত ‘আবার পুরী সিরিজ’-এ নতুন কবিতার পাশাপাশি পুনর্মুদ্রিত হয় ‘পুরী সিরিজ’-এর কবিতাগুলিও। অবশ্য তা ছিল উৎপলের প্রত্যাবর্তন-কাল। শক্তিও নাকি একই কবিতা একাধিক বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, অসাবধানতাবশত। এইসব উদাহরণের সঙ্গে বিনয়কে মেলানো যায় না। তিনি যা করেছেন তা স্বেচ্ছায়, পূর্ণতার খোঁজে।

একজন কবির বাঁকবদল বরাবরই আলোচনার বিষয়। বিনয়ের ক্ষেত্রে তা গিয়ে পৌঁছোয় মানসিক ভারসাম্যহীনতায়। অথচ ভাবলে অবাক লাগে, ‘ফিরে এসো চাকা’-র মতো বই প্রকাশের পর, অনেক কবিই চাইবেন সদ্যলব্ধ প্রশংসার আবহকে ধরে রাখতে। বিনয় কিন্তু পরের বই ‘ঈশ্বরীর’-তেই শুরু করলেন দুর্দান্ত সব এক্সপিরিমেন্ট। ভারসাম্যহীনতার আলোকে না দেখে, এক কবির নিজেকে করা চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখি, আসুন।

‘ঈশ্বরীর’ বইটির পূর্ণাঙ্গ অর্থাৎ তৃতীয় সংস্করণে দেখছি, প্রথম কবিতাটি ১৯৬৪-র ৫ মার্চ লেখা, শেষটি ২৩ অক্টোবর। এই সময়কালে লেখা একের পর এক কবিতায় বদলে-বদলে গেছে স্তর। ইঙ্গিত থেকে সরে এসে, সরাসরি বলায় থিতু হয়েছে ক্রমে। দু-মলাটের মধ্যে একজন কবি কীভাবে ক্রমোন্মোচিত করছেন নিজেকে, তার সার্থক উদাহরণ এই বইটি। বই যত এগোচ্ছে, কবিতার মধ্যে অনায়াসে এসে পড়ছে ‘যোনি’, ‘লিঙ্গ’, ‘নিতম্ব’, ‘ঠাপ’ ইত্যাদি শব্দ। যৌনমিলনের অভিজ্ঞতা বর্ণিত হচ্ছে অপূর্ব দক্ষতায়—প্রথমে আড়াল রেখে, তারপর সরাসরি। সেকালের পাঠক এতে নাক সিঁটকেছিলেন কিনা জানা নেই, তবে এই একুশ শতকে দাঁড়িয়ে যৌনতাকেন্দ্রিক সমস্ত ছুঁৎমার্গ সরিয়ে, বিশুদ্ধ টেক্সট হিসেবে পড়াই শ্রেয়। আর তা পড়তে-পড়তেই চেনা যাচ্ছে উদার ও সংকোচহীন বিনয় মজুমদারকে। যাঁকে ‘ফিরে এসো চাকা’-র চশমায় দেখতে হয় না আর; ‘ঈশ্বরীর’ স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেন তিনি।

বইয়ের প্রথম কবিতাতেই বিনয় লিখছেন—‘চৈতন্যোদয়ের পরে এই বলি, ঈশ্বরী, কখনো/ স্বর্গে কিংবা মর্ত্যে যদি কোনো ভুলত্রুটি ক’রে থাকি/ তবে তুমি দয়া ক’রে বিনা শর্তে ক্ষমা করো’। আর, ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে, মুদ্রিত বইয়ের ওপর কাটাকুটি করতে করতে ইঙ্গিত হটিয়ে আরও তীব্র হয়ে উঠছেন বিনয়। ‘চৈতন্যোদয়ের পরে’—এই অংশটি কেটে দিয়ে, নিজে হাতে লিখছেন—‘তোমাকে চোদার পরে’। আরেকটি কবিতার লাইন—‘শায়িত বৃক্ষের মতো অবস্থার থেকে যেন প্রেম/ হিপ্ পকেটের মাঝে চ’লে যায়, সুরক্ষিত হয়।/ বেগ ও উষ্ণতা সব আপন নিয়ম মেনে চলে’। ‘বৃক্ষের’ কেটে বিনয় লিখলেন ‘লিঙ্গের’, হিপ্ পকেটের—যোনিগহ্বরের, বেগ—চোদা। কবিতাটি আড়াল সরিয়ে আরও তীব্র ও সটান হল। বলা বাহুল্য, এইসব এডিট মুদ্রিতাকারে প্রকাশ করেননি বিনয়; নিজস্ব ‘সংশোধন’ হয়েই থেকে গেছে।

এমন উদাহরণ প্রচুর। মুদ্রণে যে ইঙ্গিত-আড়াল নিয়েছেন কবি, ব্যক্তিগত পরিসরে তা ঘুচিয়ে দিয়েছেন। অর্থস্তর বহু থেকে একে এসে ঠেকেছে। প্রশ্ন উঠতে পারে—কতটা যুক্তিযুক্ত এ-কাজ? যতক্ষণ আড়াল থাকে, সেই রহস্যপথ পাঠককে আবিষ্কারের শিহরন জোগায়। আড়াল সরে তা স্পষ্ট হলে, একরৈখিক চিন্তা ছাড়া আর-কিছুই জাগে না। তবে তর্ক করা যায় ভিন্ন খাতেও। কবিতায় একরৈখিক চিন্তা এলেই-বা ক্ষতি কী! যদি তা ভিন্নভাবে পাঠককে প্রভাবিত করে, কবির অভিজ্ঞতার সঙ্গে যদি পাঠক তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নেয়—এর সার্থকতাও বড়ো কম নয়।

যত লেখা এগোচ্ছে, বিনয় মুদ্রিত বইয়েই ঘুচিয়ে দিয়েছেন শব্দের আড়াল। স্বাভাবিক দৃশ্যের বর্ণনায় এনেছেন কথ্য শব্দই—

‘অতিষ্ঠ উল্লিঙ্গ সাধ, অনিচ্ছুক ঈশ্বরী, ভাবনা,

পিছু ফিরে শুয়ে থাকা, নীরবতা, উদ্যত মিনতি,

উত্থান, বলপ্রয়োগ, অভ্যন্তরে মারামারি, টেপা—

এমন পরীক্ষা দিই, কদাচিৎ দিতে হয় ব’লে—’

কিংবা,

‘আমার মুখের দিকে পিঠ রেখে রমণউল্লাসে

দ্রুতবেগে ওঠে নামে ওঠে নামে রক্তযোনিপুট,

মধুমাখা অতিকায় আঙুলের মতন আয়াসে

চুষে চলে চুষে চলে ক্রমাগত চুষে চুষে চলে

অতিদৃঢ় যাদুদণ্ড, গোলার্দ্ধযুগল এত লাল!’

কবিতাংশ পড়ে সম্পূর্ণ কবিতার রসাস্বাদন করা মুশকিল। আর, একটি-দুটি কবিতা পড়েও, বিনয়-রচিত মিলনসৌন্দর্যের ধারাবাহিকতা ধরা সম্ভব নয়। পড়তে হয় ধারাবাহিকভাবে, তন্নিষ্ঠ হয়ে। মনে পড়ে বাৎসায়নের কামসূত্র-বর্ণিত সঙ্গমের বিভিন্ন ভাঁজ ও ভঙ্গির রূপরেখা। বিনয়ের কবিতায় তার সঙ্গে এসে মিশছে অভিমান, মান ভাঙানো, পরিশেষে মিলন। সেসব কবিতা নিছক ব্যক্তিগত হয়ে থাকছে না, মুহূর্তগুলো ভাগ করে নিচ্ছে পাঠকের সঙ্গেও। পাঠকই হয়ে উঠছেন বিনয়। ঈশ্বরী হয়ে উঠছে অন্য-কোনো নারী। সার্বিকভাবে, মিলনের পাঠক্রম হয়ে উঠছে কবিতাগুলি।

বিনয়ের এই ‘ডাইরেক্ট’ হয়ে ওঠা যেন এক অর্থে আড় ভাঙাও। মিলনের প্রথম দিনগুলোয় যে সংকোচ ও আড়ষ্টতা ঘিরে থাকে, সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তা হয়ে ওঠে সাবলীল ও অধিক উপভোগ্য; ‘ঈশ্বরীর’ বইয়ে কবিতা এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে শব্দের মুখোশ খসে পড়াও এক অর্থে সেই কমফর্টেরই ইঙ্গিতবাহী। ঈশ্বরীকে এতদিন চিনে নিয়েছেন তিনি—দূর থেকে, কাছে গিয়ে, আড়াল রেখে। এবার উদ্দামতায় প্রবেশ করা চলে।

এসবের মধ্যেও স্মরণযোগ্য পঙক্তি জন্ম নিয়েছে একের পর এক। ‘তা হলে তো শুধু তুমি-আমি—/ আরো কাছে টেনে নাও, চিরকাল একত্রিত হয়ে থাকো, সখি।’ কিংবা ‘অবশেষে বহির্গত কণা কণা তীর্থযাত্রী যায়/ তৃপ্ত গিরিখাতপথে অন্তরের দিকে দলে দলে;/ এত ঘন প্রেমপাত আর কোন কারুকার্যে চলে?’ অথবা ‘এখন লিঙ্গের সেই অবকাশযাপনের সুকোমল কাল/ তলদেশ থেকে দ্যাখে চুয়ে চুয়ে ভিজে গেছে কবেকার অভিষিক্ত লাল’—এসব আশ্লেষমাখা পঙক্তি বিনয়ের কবিতাসিদ্ধির দিকেই নির্দেশ করে। কবির এই সচেতন পথ-নির্বাচনকে অস্বীকার করতে পারি না আমরা। প্রসঙ্গত, ‘বাল্মীকির কবিতা’ বইটি প্রকাশের তখনো একযুগ দেরি।

সমস্ত আলোচনার শেষে, ‘শিশিরের শব্দের মতো’ দু-তিনটি পঙক্তিতে এসে পৌঁছোই। ‘...এসকল ম্লান চিন্তা, মনে হল, চকিত স্মরণে/ উকি দিয়ে চ’লে গেল যখন নিবিষ্ট আছি আমি/ এবং সংক্ষিপ্তসারে পাখির নীড়ের মতো যোনি।’ কবিতাটির শেষ লাইনে এসে থমকে যেতে হয়। ‘পাখির নীড়ের মতো যোনি’—যোনিকে বিনয় তুলনা করছেন পাখির নীড়ের সঙ্গে। প্রায় তিন দশক আগে জীবনানন্দ এই পাখির নীড়ের সঙ্গেই তুলনা করেছিলেন চোখের। তবে, শুধু তুলনাতেই শেষ হয়নি জীবনানন্দীয় পঙক্তিটি। ‘পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন’—চোখের বিশেষণ হিসেবে ‘পাখির নীড়’ এলেও, সেই বিশেষণের মুকুট নিয়েই চোখ স্থির থাকছে না, বনলতা সেন সেই চোখ তুলে ধরছেন, উন্মুক্ত হচ্ছে আনত দৃষ্টি। ফলে, পঙক্তির ভরকেন্দ্র পাখির নীড়ের মতো চোখ থেকে সরে গিয়ে থিতু হচ্ছে বনলতা সেন নামক নারীটিতে। বিনয় কিন্তু সে-জিনিস করেননি। ‘যোনি’-র পরেই তুখোড় একটি দাঁড়ি ও কবিতার ইতি। অর্থাৎ, ‘পাখির নীড়ের মতো যোনি’—এখানে যোনিই হল একমেবাদ্বিতীয়ম আশ্রয়। আর ঠিক আগের শব্দটিই ‘সংক্ষিপ্তসারে’, অর্থাৎ যোনি তখনো তার সমস্ত পর্দা ঠিক করে মেলে ধরেনি, বরং স্বাভাবিক দশায়, সংকুচিত, ওমসম্পন্না। অপূর্ব সেই প্রয়োগও। জীবনানন্দের বহুপ্রচলিত তিনটি শব্দ ব্যবহার করে, হঠাৎ বাঁক নিয়ে জননদ্বারকে অমোঘ করে তোলা—কবিত্বের কী দুর্দান্ত উদাহরণ, ভাবি!

‘ফিরে এসো চাকা’ নিঃসন্দেহে বিনয়ের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু যাঁরা মানসিক ভারসাম্যহীনতার দোহাই দিয়ে তাঁর পরবর্তী কবিতাযাত্রাকে নস্যাৎ করেন, তাঁদের আরও নিবিড় পাঠ প্রয়োজন, মনে হয়। প্রত্যেকটি বই-ই বিনয়কে নতুনভাবে চিনতে সাহায্য করে। নিজের শ্রেষ্ঠ কীর্তির পুনরাবর্তন করে চলেননি তিনি, বরং বিচিত্র সব পথে ভ্রমণ করেছেন পরবর্তী চল্লিশ বছর ধরে। সেই পথেরই উজ্জ্বল উদাহরণ ‘ঈশ্বরীর’। ছুঁৎমার্গহীন এই যাত্রাও কি প্রতিটি তরুণ কবির শিক্ষণীয় নয়?

ঋণ: ‘ঈশ্বরীর’, বিনয় মজুমদার, মোস্তাক আহমেদ সম্পাদিত

‘কাব্যসমগ্র’ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, বিনয় মজুমদার, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

Powered by Froala Editor